Über mich

© Silke Busch

An einem sonnigen Nachmittag Ende Oktober geboren, ist der Herbst immer noch meine liebste Jahreszeit. Was gibt es nach einem Spaziergang durch bunte Wälder und raschelndes Laub Schöneres, als es sich auf dem Sofa vor dem Kaminfeuer mit einem Buch gemütlich zu machen?

In meinem Fall: sich in den Wintergarten setzen, den Laptop aufklappen und schreiben. Im Idealfall steht eine Tasse Tee neben mir und eine Tafel Schokolade liegt bereit.

Geschrieben habe ich schon immer gerne. Als Kind waren es Fantasiegeschichten über Meerjungfrauen, zu denen ich passende Szenenbilder gemalt habe. In meinen Jugendjahren habe ich mich an Gedichten versucht (diese sind inzwischen sorgsam im Keller versteckt, sind sie doch sehr melodramatisch geraten). Später habe ich erstmal nur noch im Rahmen von Ausbildung und Beruf geschrieben: Seminararbeiten und Referate während meines Pädagogik- und Geschichtsstudiums, in meinem Beruf als Lehrerin dann Unterrichtsvorbereitungen, Konferenzprotokolle und Zeugnisse. Letzteres ist auch heute noch so. Deshalb besitze ich zwei Computer. Einen stationären PC in meinem Büro unterm Dach für meine Schreibarbeiten als Pädagogin und meinen Laptop für alles Kreative – vorzugsweise an inspirierenden Orten (Cafés, unsere Stadtbücherei oder im Garten).

Zurück zu meinem Werdegang als Autorin. Der begann erst, als ich selbst Kinder hatte. Anfangs habe ich mir die Geschichten nur ausgedacht, doch irgendwann kam die Idee „das müsstest du eigentlich aufschreiben“. Das tat ich dann, wenn meine (damals noch kleinen) Kinder schliefen. So entstand „Mit Schwert und Feder“, der erste Teil der Greystone Saga. Nach vielen Überarbeitungsdurchgängen und noch mehr Verbesserungsvorschlägen ebenso freundlicher wie kritischer Testleser aus Freundes- und Familienkreis, schickte ich mein Exposé hoffnungsvoll an diverse Literaturagenturen.

Wie groß war die Freude, als ausgerechnet meine favorisierte Agentur das gesamte Manuskript anforderte!

Wie riesig die Enttäuschung, als ich ein paar Wochen später die Absage erhielt.

Grundsätzlich wäre dies das Ende meiner kurzen Autorenkarriere gewesen, wenn ich nicht während der Wartezeit auf die Agenturentscheidung einen Beitrag zum aufkommenden „Selfpublishing“ im Fernsehen gesehen hätte. Und so wagte ich mich ans Selbstverlegen und mein Dasein als Schriftstellerin begann.

Familie, Job und Schreiben unter einen Hut zu bekommen, ist auch nach einem Dutzend erschienener Romane nicht leicht. Wenn mich jemand fragt, wie ich das alles schaffe, lautet die Antwort: Leidenschaft & Disziplin. Anders geht es nicht.

Aber wenn ich alljährlich im Herbst auf der Frankfurter Buchmesse meine lieben Leserinnen und wundervollen Autorenkollegen treffe, dann weiß ich, dass es all die Anstrengung wert ist.

Falls es noch jemand genauer wissen möchte: Es war der Oktober im Jahr 1975. Ich liebe Earl Grey Tee und Lady Grey Tee (Englisch Breakfast geht auch). Wichtig ist, mit Milch. Richtig viel Milch. Bei Schokolade bin ich ebenfalls wählerisch, aber mit Vollmilch und Vollmilch-Nuss könnt ihr bei mir nichts falsch machen. Ich arbeite als Förderschullehrerin an einer Grundschule im Bereich Inklusion und es ist für mich immer noch der schönste Beruf der Welt. Genau wie das Schreiben.

Hier kannst du mich treffen

18. März 2026

Gemeinschaftslesung zum Internationalen Weltfrauentag

19 Uhr in der Stadtbücherei in Rödermark

12. September 2026

Klischee – Die Buchmesse im darmstadtium in Darmstadt/Südhessen

Oktober 2026

Frankfurter Buchmesse

Über meine Arbeit

Wie entsteht ein Roman? Autorin sein war nie geplant

Es sind viele kleine Schritte, die aus einer Idee einen Roman entstehen lassen – und ebenso viele Menschen, die mich auf diesem Weg begleiten und unterstützen. An dieser Stelle zeichne ich in den Entstehungsprozess meines Romans „Mit Schwert und Feder“ nach: vom ersten Wort bis zum fertigen Buch.

Wie die Jungfrau zum Kind

Zum Schreiben eines Romans kam ich wie die berühmte Jungfrau zum Kind: durch meine erste Schwangerschaft. Während meiner einjährigen Elternzeit hatte ich die Muße, all die Szenen und Ideen, die mir seit Jahren durch den Kopf spukten, zu einer großen und komplexen Geschichte zusammenzubringen. Während ich den Kinderwagen schob, stillte oder das schreiende Baby stundenlang durch die Wohnung trug, nahmen die Charaktere im wahrsten Sinne des Wortes Gestalt an und erste Dialoge entstanden. Mitte 2008 „stand“ dann die ganze Story zu „Mit Schwert und Feder“, allerdings nur in meinem Kopf. Irgendwann tauchte der Gedanke auf: „Eigentlich müsstest du das aufschreiben“ – und er blieb haften.

Eine Freundin, der ich davon erzählte, schenkte mir prompt zum nächsten Geburtstag eine Schreibkladde, einen hübschen Kugelschreiber und das Buch „Ein Roman in einem Jahr“. Ich gebe zu, die Übungen habe ich (bis auf die ersten beiden) nie gemacht, doch die Informationskapitel habe ich verschlungen und kaufte mir einen weiteren Schreibratgeber dazu.

Da ich bereits wieder arbeiten ging, dauerte es einige Monate, bis ich meine Romanidee tatsächlich in Stichpunkten und Skizzen auf Papier festhielt – und es brauchte noch ein paar Wochen länger, bis ich mich traute, sie meiner Freundin vorzustellen.

Ihr gefiel die Geschichte und damit wurde es Zeit für den nächsten Schritt: PC starten, Schreibprogramm öffnen und anfangen!

Wie entsteht ein Roman? Der magische erste Satz

Er hörte die Kutsche, noch bevor er sie sah

Doch das Anfangen zog sich hin – zum einen fiel mir einfach kein schlauer erster Satz ein und zum anderen kam die Geburt meines zweiten Kindes dazwischen.

Im Juli 2010 war es dann endlich soweit, ich tippte den ersten Satz: „Er hörte die Kutsche, noch bevor er sie sah.“ Mittlerweile existiert dieser erste Satz nicht mehr und Kapitel 1 habe ich (gefühlt) mindestens 23-mal umgeschrieben. Aber egal, der Anfang war gemacht und mit jeder Zeile, die ich schrieb, verschwand die anfängliche Unsicherheit.

Meine Sommerabende 2010 verbrachte ich ziemlich ausschließlich vor dem Computer (nur vom Stillen des Babys unterbrochen, aber selbst dabei formulierte ich im Geiste schon die nächsten Sätze). Mein neues Hobby hatte mich gefesselt: Einen Roman zu schreiben ist wie einen Roman zu lesen – nur besser!

In meinem Schriftsteller-Dasein sah ich mich bald mit zwei neuen Problemen konfrontiert. Zum einen wollte – und musste – ich mehr über das Schreibhandwerk lernen. Eine gute Hilfe fand ich in der Seite von Andreas Eschbach, vor allem seine 10-Punkte-Text-Überarbeitungsvorbereitung war mir sehr von Nutzen.

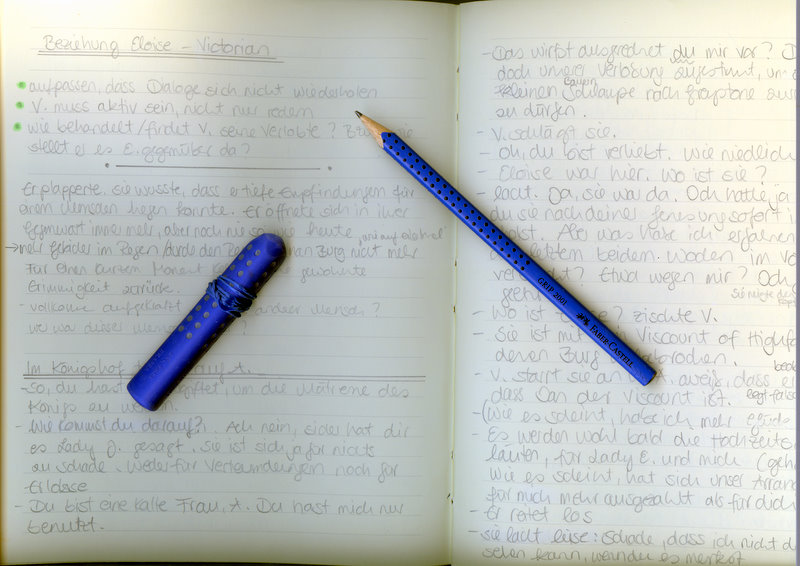

Zum anderen wurde es Zeit meine Romanplanung zu verfeinern:

- Notizen zu Personen und Orten

- Hintergründe, die ich recherchieren wollte

- Ideen für weitere Szenen bzw. Informationen, die unbedingt noch eingefügt werden mussten.

Wie entsteht ein Roman? Wo bitte geht's zum Festsaal?

Den Treppenturm hoch, links und dann die zweite Tür rechts …

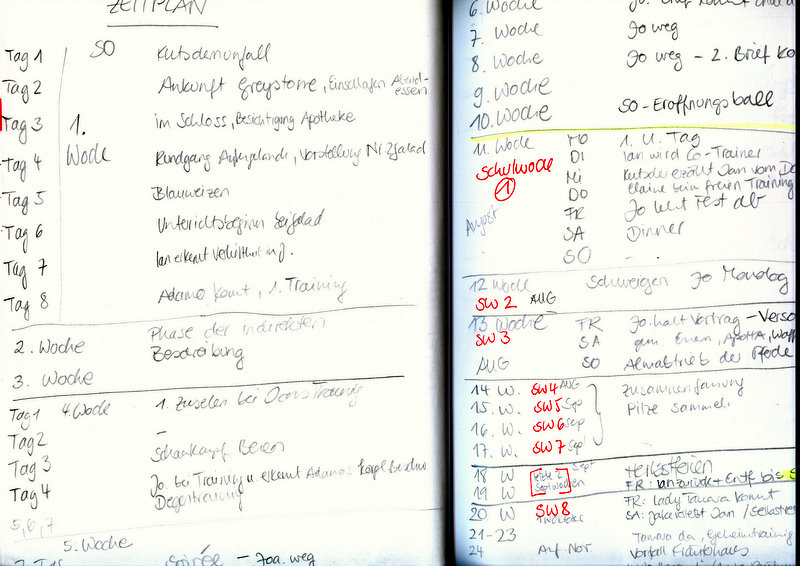

…und schon würde man in Burg Greystone gegen die Wand rennen. Damit das Ian, Joanna und den anderen nicht passiert, wurden Skizzen von Greystone notwendig, ebenso Biographien meiner Hauptpersonen sowie ein genauer Zeitplan der Ereignisse.

Wichtig war für mich, einen exakten Überblick zu besitzen wie der Roman verlaufen und vor allem – wie er enden sollte. Zwar schreibe ich meistens chronologisch, doch ab und an reizt mich eine „spätere“ Szene so sehr, dass ich sie vorziehe. Gut, wenn ich dann ein „Drehbuch“ besitze, das mir den Weg weist.

Zu dieser Vorgehensweise muss ich sagen, dass ich ein sehr strukturierter Mensch bin, der gerne mit Listen, Plänen und Tabellen umgeht (liegt wohl am Beruf). ‚Einfach loszuschreiben und sehen, was daraus wird‘ widerstrebt mir. Ich brauche eine fertige Geschichte im Kopf bzw. im Notizbuch, damit ich entspannt und kreativ arbeiten kann.

Die Zeit verging und mein Roman nahm Gestalt an. Mal schrieb ich „wie im Rausch“ mehrere Seiten am Stück, dann gab es Tage, an denen ich die Datei überhaupt nicht öffnete. Doch je näher ich dem Schluss kam, desto mehr stieg mein Ehrgeiz.

Im Januar 2011, nach einem halben Jahr Schreibzeit, war es soweit. Ich setzte das Wort „Ende“ unter die letzte Zeile und dachte stolz: „Mein Buch ist fertig!“ Das war ein Trugschluss, denn jetzt begann der anstrengende Teil – die Überarbeitungsphase.

Wie entsteht ein Roman? Die Stunde der Wahrheit

Die glorreichen Sieben oder Die Stunde der Wahrheit

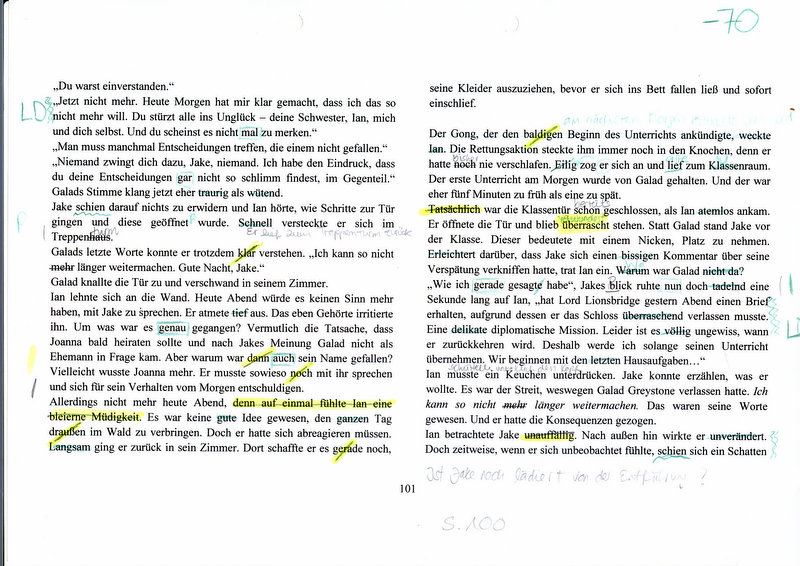

Die Überarbeitungsphase des Romans dauerte insgesamt elf Monate und war im Nachhinein sehr anstrengend, aber auch aufregend und lehrreich.

Die ersten beiden Testleser, denen ich das Manuskript im Januar in die Hand drückte, waren mein Mann und meine Freundin. Mein Mann saß auf dem Sofa und las und ich umkreiste ihn und beobachtete seinen Gesichtsausdruck – bis er mich aus dem Wohnzimmer warf. Einige Tage später setzten wir uns zusammen: Er tat seine Meinung kund und ich notierte mir die wichtigsten Aussagen.

Dann überarbeitete ich die erste Fassung des Romans – auch mit den Anmerkungen meiner Freundin – und gab diese neue Fassung einer weiteren Testleserin. Um es abzukürzen: der ganze Vorgang wiederholte sich noch mit fünf anderen Testlesern.

Wer sind diese Menschen, die freiwillig ein Erstlingswerk von 450 Seiten lesen, Korrekturvorschläge an den Rand kritzeln und dann sechs Stunden lang mit der Autorin über ihr Buch diskutieren? Sie kommen, wie schon angedeutet, aus dem Familien- und Freundeskreis. Zwar wird in allen Schreibratgebern davor gewarnt, sich dem Urteil von Bekannten anzuvertrauen, doch wer sonst nimmt sich (unbezahlt!) soviel Zeit, wenn nicht Freunde oder Verwandtschaft? Natürlich kommt der Moment, in dem man sich Kritik von außen stellen muss, doch für den Anfang finde ich vertraute Menschen als Korrekturleser nicht verkehrt.

Und wer denkt, ich hätte nur Honig um den Mund geschmiert bekommen, der kennt mein Testleser-Team nicht! Diese „glorreichen Sieben“ hatten den Auftrag von mir erhalten, nach Fehlern zu suchen – und sie verfolgten ihre Mission unbarmherzig und mit aller Akribie. Manchmal hätte ich mir gewünscht, ich hätte unbekannte Menschen gefragt, denn niemand geht so hart mit dir ins Gericht wie deine kleine Schwester 😉

Logische Fehler in der Handlung, historische Ungenauigkeiten, Brüche in den Charakteren, doppelte Wörter und Leerzeichen – sie haben sie gefunden! Nach jeder Besprechung hatte ich schlaflose Nächte, wie ich die ganzen Änderungen nur jemals bewältigen und einarbeiten sollte.

Zwischendurch habe ich fleißig in Schreibratgebern (Wolf Schneider: „Deutsch für Kenner“; Hans-Peter Roentgen: „Vier Seiten für ein Hallelujah“, „Drei Seiten für ein Exposé“) gelesen und das Manuskript auch immer wieder selbst überarbeitet. Ich habe Szenen hinzugefügt und weggestrichen, aber vor allem habe ich gekürzt, was dem ganzen Text sehr gut tat. Füllwörter, unnötige Redebegleitsätze, Doppeltgemoppeltes – alles fiel dem Rotstift zum Opfer.

Im Oktober 2011 war das Testlesen beendet und Anfang Dezember hatte ich alle Änderungen am Text abgeschlossen. Das Manuskript war nun die siebte Version der Rohfassung vom Januar – gut, dass ich das damals nicht wusste!

Warum ich Recherche liebe - und fürchte

Wie kann das sein?

Recherche macht mir so viel Spaß, dass ich mich gerne darin verliere und aus einem „das google ich mal schnell“ drei Stunden werden, weil ich vom Hölzchen aufs Stöckchen komme. Das ist dann absolut spannend, bringt mich aber meist in meinem Romanschreiben nicht voran. Also, wichtigste Regel beim Recherchieren für mich: Den roten Faden nicht verlieren 🙂

Wo recherchierst du?

Der erste Weg ist das Internet. Google schlägt mir Seiten vor und Wikipedia gibt auch meist einen guten ersten Überblick. Manchmal reicht das schon, um eine Frage zu beantworten. Manchmal aber auch nicht.

Was machst du dann?

Das zeige ich dir an einem Beispiel aus dem Roman „Keine Lady für den Ballsaal“. Mein Protagonist Valerian ist nicht nur ein Earl, sondern auch ein Archäologe. Er hat in Pompeji gegraben und soll nun nach seiner Rückkehr in London im Britischen Museum einen Vortrag über seine Grabungserfolge halten.

Als Erstes muss ich klären, ob im Jahr 1814 (und den Jahren davor) in Pompeji überhaupt gegraben wurde. Ja, wurde es 🙂

Dann benötige ich Infos über die Grabungen dort. Die zu finden ist leicht, sie sind aber ziemlich allgemein. Um Valerian als kundigen Forscher dazustellen, sollte er Detailwissen haben, am besten von der Ausgrabung, die er vor Ort geleitet hat.

Gute Idee!

Aber nicht so einfach. Was ich nämlich erstmal gar nicht gefunden habe, war, wann welches Gebäude in Pompeji ausgegraben wurde. Die verschüttete Stadt am Vesuv ist groß, das ging (und geht) nur stückweise voran. Wikipedia nennt zwar einige berühmte freigelegte Gebäude, doch wie sich bei weiterem Suchen herausgestellt hat, passen diese nicht in die von mir gesuchte Zeit.

Warum denkst du dir nicht einfach etwas aus? Das wäre doch einfacher und schneller.

Weil ich es gerne historisch möglichst korrekt habe – sowohl für meine Leser*innen als auch für mich selbst. Ist vermutlich eine Folge meines Geschichtsstudiums, das mich (damals noch ohne Internet) in die hintersten Ecken der Unibibliotheken und der Deutschen Nationalbibliothek (ich habe in Frankfurt studiert) getrieben hat. Außerdem hat es etwas von Detektiv spielen und das macht Spaß. Zudem mag ich es als Leserin selbst gerne, wenn ich von einem Roman nicht nur gut unterhalten werde, sondern nebenbei auch Spannendes lerne.

Also habe ich nochmal gegoogelt, diesmal spezifischer. Und dann, nach dem ich zig Seiten geöffnet und enttäuscht wieder geschlossen habe, ein Volltreffer.

Die Oberintendanz Pompeji hat 2015 einen „Führer durch die Ausgrabungen von Pompeji“ herausgebracht und ins Netz gestellt: Aus den verschiedenen Grabungsregionen sind darin einzelne Gebäude detailliert mit Namen, Foto, archäologisch-historischen Infos und – Tadaa – den Ausgrabungsdaten vorgestellt. Volltreffer! Ich habe gleich mehrere Gebäude gefunden, die im gesuchten Zeitraum ausgegraben wurden.

Ich habe mich schließlich für das „Pansa-Haus“ entschieden. Ausgrabungsdatum: 1810; 1813-1815; 1824-1825; 1827; 1898; 1901; 1943.

Dann habe ich mir überlegt, welche Fakten über das Haus im Roman erwähnt werden sollen. Anschließend muss ich mir Gedanken machen, wie ich die Szene im Buch gestalte. Eine reine Informationsweitergabe ist ziemlich langweilig. Und ich will ja nicht riskieren, dass du bei der Stelle einschläfst – und Valerian will das auch nicht 😉

Neugierig, wie sich die Szene mit dem Pansa-Haus im Buch liest?

»Meine Damen und Herren«, sagte Valerian in die erwartungsvolle Stille. »Ich freue mich über Ihr großes Interesse an meinem Vortrag. Natürlich hoffe ich, dass Sie am Ende ebenso enthusiastisch applaudieren wie gerade zu meiner Begrüßung – und nicht vor Langweile eingeschlafen sind.«

Wie erhofft folgte Lachen auf seinen Scherz. Sehr gut, nichts war schlimmer als eine stocksteife Zuhörerschaft.

»Am 24. August im Jahr 79 vor Christus«, begann er, »fror ein gewaltiger Vulkanausbruch das Leben der Menschen Pompejis zu einem einzigartigen Stillleben ein, als diese taten, was wir auch heute noch tun: essen, schlafen, einer Arbeit oder Beschäftigung nachgehen, mit den Kindern spielen, sich mit dem Ehegatten streiten, lesen, einkaufen oder sich mit Freunden treffen. Viele der Einwohner versuchten, vor den Eruptionen des Vesuvs zu fliehen, doch nur wenigen dürfte es gelungen sein. Auch ihre Häuser und Paläste vermochten sie vor der Naturgewalt nicht zu schützen. Dieser einzigartige Glücksfall der Archäologie, ein weit geöffnetes Fenster in die römische Antike zu haben, beruht auf der Tragödie Tausender schrecklicher Tode von Menschen wie uns. Das sollten wir bei all unserer Freude über die Funde und Erkenntnisse niemals vergessen.«

Valerian machte eine Pause und sah ins Publikum. Alle Augen waren auf ihn gerichtet und aufmerksames Schweigen war eingekehrt. Sebastian nickte ihm anerkennend zu.

»Aber machen Sie sich selbst ein Bild«, sprach er weiter, »wenn Sie mir nun in das Pansa-Haus folgen, eines der repräsentativsten Gebäude aristokratischer Baukunst in Pompeji. Es nahm einen ganzen Häuserblock ein – unser Prinzregent hätte seine helle Freude daran gehabt.« Unter dem amüsierten Grinsen der Zuhörer gab Valerian vier Museumsdienern ein Zeichen, die bereitgelegte Leinwand zu entrollen.

Staunende Rufe erklangen, als die Zeichnung des Hauses sichtbar wurde und die in den hinteren Reihen Sitzenden reckten die Hälse.

»Es sind sechzehn Säulen aus Tuffstein«, sagte Valerian. »Aber zählen Sie gerne nach, falls ich eine beim Ausgraben übersehen haben sollte.« Er lächelte. »Wenn Ihnen das Anwesen gefällt: Cnaeus Alleius Nigidius Maius, ein aus der Region stammender, reicher Kaufmann und städtischer Magistrat, vermietete es. Woher ich das weiß? Er hat es in einer Nebengasse an die Wand schreiben lassen. Dass diese Behauptung der Wahrheit entspricht, müssen Sie mir einfach glauben, denn ich habe besagte Mauer nicht abreißen und mitbringen lassen, obwohl …« Er blickte vielsagend zum Stein von Rosette hinüber. »Beschriftete Steine recht gut bei Museumsbesuchern anzukommen scheinen.«

Recherchierst du nur im Internet?

Nein. Am liebsten bin ich – wenn möglich – vor Ort, weil man da am besten ein Gespür für die Atmosphäre und meist auch tolle Einfälle bekommt. Aber nach Pompeji reisen, war gerade nicht möglich 😉 Ein Besuch dort steht aber auf meiner Bucket-List.

Wo und wie ich sonst noch recherchiere:

- Besichtigungen, z.B. das Römerkastell Saalburg im Taunus für meinen Zeitreise-Roman Ein Centurio zum Verlieben

- Stadtführungen mitmachen, für Mit Kürbis, Katze und Skelett habe ich sogar eine Privatführung gebucht, weil ich die anderen Teilnehmer nicht mit meinen 1000 Fragen an unseren Guide nerven wollte und auch ganz bestimmte Plätze in der Stadt sehen wollte (die außer einer Romanautorin vermutlich niemanden interessiert hätten)

- Zwei Tage an einem Schwertkampseminar teilnehmen für Verliebt in einen Ritter. Das war super, auch wenn es mit einen schrecklichen Muskelkater beschert hat. Hier kannst du mehr dazu lesen: zum Blogartikel

- Und natürlich Fachbücher (die Regale quellen schon über)

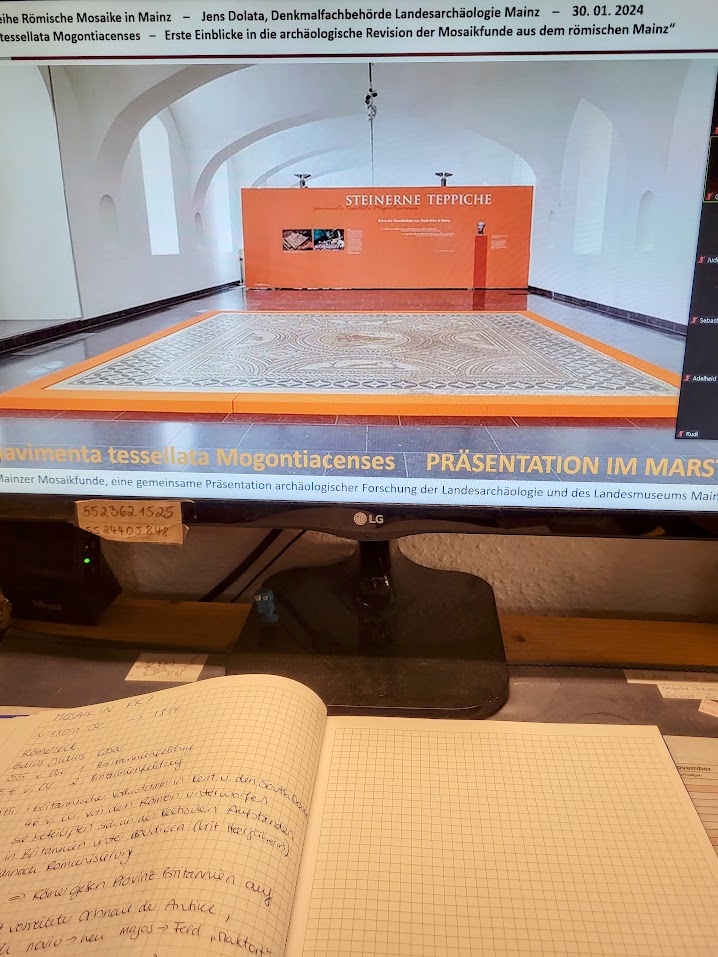

Für diesen Regency Roman kam noch etwas Neues an Recherche hinzu. Im Buch wird auch ein römisches Mosaik eine zentrale Rolle spielen (davon habe ich ja schon erzählt). Eine liebe Autorenkollegin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das Landesmuseum in Mainz aufgrund der dortigen Mosaikfunde gerade Vorträge über Mosaike veranstaltet, an denen man auch online teilnehmen kann. Und das habe ich dann auch gemacht – und nächste Woche bin ich wieder dabei, weil es echt informativ und spannend war.

Hat Recherche auch Nachteile?

Allerdings. Wen man etwas findet, was nicht in die Romanplanung passt oder man so gar nicht im Blick hatte. Diese Momente sind dann wirklich zum Fürchten. Aber nach dem ersten Schrecken („O Gott, ich muss den kompletten Roman umschreiben!“), hat sich bisher immer eine gute (und nicht ganz so aufwendige) Lösung gefunden.

Wo endet Recherche?

Ab einem gewissen Punkt muss ich entscheiden, ob ich – wenn ich auch nach längerem Suchen keine konkreten Hinweise finden – die Recherche abbreche. Das fällt mir nie leicht. Aber schließlich willst du den neuen Roman nicht erst in zwei Jahren lesen, sondern diesen Sommer. Die Sache mit dem roten Faden vom Anfang 🙂

Was machst du, wenn du nichts findest oder die Suche aus Zeitgründen abbrechen musst?

Ich suche eine Lösung, die für mich wahrscheinlich klingt. Denn so sehr ich historische Korrektheit liebe – ich schreibe eine fiktive Geschichte und kein Sachbuch (und auch keine wissenschaftliche Hausarbeit wie zu Studienzeiten).

Deshalb gibt‘s in vielen meiner Bücher Historische Anmerkungen, in denen ich über die echten historische Begebenheiten in meinen Geschichten erzähle.

Und alles, was darüber hinausgeht?

Da beginnt für mich die eigentliche Magie – wenn ich Historisches mit Fiktivem verwebe.

Wieso wir Regency Romane so gerne lesen

Das war die Kernfrage, der ich mich als Autorin bei einer Podiumsdiskussion auf der Frankfurter Buchmesse – zusammen mit zwei lieben Autorenkolleginnen – im Herbst 2024 gestellt habe.

Hättest du spontan eine Antwort auf die Frage?

»Weil gerade die Netflix-Serie Bridgerton so beliebt ist, deshalb wollen alle Regency lesen«, lautete die Antwort einer meiner Töchter, denen ich die Frage in Vorbereitung auf die Podiumsdiskussion gestellt hatte.

Ja, bestimmt auch deswegen.

Doch die Begeisterung war ja schon vorher da. Und überhaupt, warum schauen so viele die Serie gerne?

Ich habe mir dann Stift und Papier geschnappt, mich mit einer Tasse Tee in den Wintergarten gesetzt und mir Gedanken um die »Faszination Regency-Roman« gemacht.

Und diese Antworten habe ich gefunden:

- Was macht den Reiz der Regency-Epoche aus?

Die Welt war damals scheinbar ruhiger und weniger hektisch als heute (ein handgeschriebener Brief statt einer schnellen WhatsApp). - Es gab klare gesellschaftliche Regeln und Erwartungen, das Leben dadurch scheinbar übersichtlicher.

- Als Adlige genoss man scheinbar ein Luxusleben und musste nicht arbeiten gehen und konnte stattdessen Handarbeiten, Musizieren, Lesen und Reiten

Warum ständig »scheinbar«?

Wenn man über diese Punkte nachdenkt, merkt man schnell, dass jeder Aspekt auch Schattenseiten birgt (»goldener Käfig«, Heirat zur finanziellen Absicherung nötig, rechtliche Stellung der Frau, Zugang zu höherer Bildung fast unmöglich usw. Über die allgemeine medizinische Versorgung will ich gar nicht reden).

Diese Schattenseiten sind meist der Ausgangspunkt für eine Regency-Geschichte, wie zum Beispiel für Cleopatra in Der Lord ohne Lächeln.

Wieso »funktionieren« Geschichten, die vor über zweihundert Jahren spielen, für uns heute so gut?

So ausgedacht die Regency-Geschichten sind, spielen sie meist an einem realen Ort in England, oft London. Ich fand es bei meiner Recherchereise vor ein paar Jahren aufregend, im Stadtteil Mayfair durch Straßen zu laufen, auf denen auch meine Heldinnen gegangen sein könnten.

Das heißt, viele Schauplätze der Romane gibt es heute noch wie z.B. den Hyde Park, Piccadilly Street, die Buchhandlung Hatchard’s (in den »Schauplätzen des Romans« auf meiner Homepage findest du sie).

Oft spielen in Regency Geschichten auch »echte«, also historisch belegte Personen mit.

Regency Romane sind also gelebte & gelesene Geschichte mit der faszinierenden Vorstellung, dass es »wirklich so gewesen sein könnte«.

Wenn die Regency Romane vor 200 Jahren spielen, sind für uns moderne Leser:innen »die Probleme von damals« nicht langweilig?

Keinesfalls, denn die Romane behandeln absolut zeitgemäße Themen, wie aus vorgesehenen Rollen ausbrechen. Das war damals ein Thema und ist es auch heute noch auf so vielen Ebenen:

- Was sind die gesellschaftlichen Erwartungen an mich als Person? Und habe ich den Mut, gegen sie zu handeln?

- Geld 🙂 Wie kann ich mir als Frau aus eigener Kraft meine Existenz sichern? Dass Frauenaltersarmut heute ebenso noch ein Thema ist wie zu Beginn des 19. Jahrhunderts, muss ich wohl nicht weiter ausführen.

- Standesunterschiede. Klar, der Adel wurde in Deutschland 1918 abgeschafft. Aber dass alle Menschen gleich behandelt werden, davon sind wir noch weit entfernt (als Förderschullehrerin fällt mir hier z.B. der Umgang von Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen ein).

Man sieht: in den »alten Geschichten« stecken topaktuelle Themen!

Warum lieben wir also unsere Regency-Geschichten so sehr?

Ich denke, es ist der Mix aus Gegensätzen. Die (meisten) Heldinnen in den Regency Geschichten sind von Stand, sie tragen tolle Kleider, besuchen ständig Bälle und Konzerte, sie haben Dienerschaft und müssen nicht arbeiten gehen, sie haben ein luxuriöses und entschleunigtes Leben. Gleichzeitig zahlen sie oft einen hohen Preis für ihr scheinbar bequemes Dasein.

Zudem passt das damalige Frauenbild nicht in unser heutiges Verständnis von Selbstbestimmung und Freiheit.

In diesem Widerspruch bewegen sich Regency Romane und oft drehen sich die Geschichten darum, wie die Heldinnen damals trotz aller Konventionen ihren Weg ins Glück finden können. Das geschieht oft, in dem die Regeln dieser Zeit durch die Autor:innen sanft gebrochen werden oder die Autor:in ungewöhnliche Lösungen findet, so dass wir Leser in dem Buch das Beste aus beiden Epochen bekommen.

Puh, das ist jetzt irgendwie ganz schön soziologisch geworden, dafür dass wir über romantische Liebesromane sprechen 🙂

Aber wenn jemand dich demnächst scherzhaft fragt, warum du »immer so seichte Regency-Geschichten« liest, hörst oder schaust, hast du ein paar tolle Antworten für ihn parat!

Alles eine Frage der Perspektive

Die allermeisten meiner Romane sind aus zwei Perspektiven geschrieben: aus der Sicht der Heldin und aus der Sicht des Helden.

Aber wie wählt man als Autorin aus, „in wessen Kopf“ du als Leser:in wann schauen darfst?

Mache ich das spontan, so wie ich Lust habe?

Oder wechsle ich die Perspektive immer genau nach viereinhalb Seiten?

Antwort auf beide Fragen: nein (wobei ich schon schaue, dass die zwei Sichtweisen übers ganze Buch gesehen möglichst ausgeglichen sind).

Wie entscheide ich nun, welche Perspektive dran ist?

Getrennte Erlebnisse der Hauptfiguren schreibe ich so, wie sie zeitlich passieren

Klingt einfach und logisch – und ist es meist auch 😉

Manchmal erleben Heldin und Heldin aber zur gleichen Zeit etwas an verschiedenen Orten.

Im Roman „Keine Lady für den Ballsaal“ entdeckt Minerva Jarvis auf ihrem Landsitz in Kent ein Okeanos-Mosaik (ihre Perspektive), während gleichzeitig Valerian Gale auf seinen englischen Landsitz zurückkehrt und sich mit den Wünschen seiner Mutter und seinen Aufgaben als neuer Earl of Windham auseinander setzen muss (seine Perspektive).

Im Roman schildere ich erst Minervas Entdeckung und danach Valerians Rückkehr. Es wäre auch umgekehrt möglich gewesen.

Ich habe mich für Minerva entschieden, weil sie das ungewöhnlichere Setting bietet und so gleich in die Romanhandlung, in der Archäologie eine wichtige Rolle spielt, hineinzieht.

So sieht mein Haus aus

Wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, an was denkst du da?

Wie du dir gleich einen Tee kochst und bequeme Klamotten anziehst?

Dass du sofort eine Ladung Wäsche in die Waschmaschine stecken, dann deinen Zahnarzttermin verlegen und anschließend mit dem Kochen beginnen musst?

Ja, vielleicht denkst du auch beim durch die Haustür gehen, dass der Briefkastendeckel immer noch locker ist und du dringend mal die Schrauben nachziehen musst.

Was du wahrscheinlich nicht denkst, ist folgendes:

Ich betrat mein Reihenmittelhaus, das mit den braunen Holzfenstern und der weißen Fassade in den 80er Jahren sicher der Inbegriff des Modernen gewesen war. Es sah aus, wie alle anderen zehn Häuser der Reihe. Einzig der Vorgarten fügte sich nicht harmonisch in das Nachbarschaftsbild ein. Statt eines liebevoll bepflanzten Beetes wie zur linken und zur rechten Seite, zeugte ein aus der Form gewachsener Buchsbaum von dem nicht vorhandenen gärtnerischen Interesse seiner Besitzerin. Schnell erklomm ich die fünf Stufen aus Waschbeton, die mich zu der grauen Haustür mit Ganzglasfüllung brachten …

Wenn eine Romanfigur so ihr eigenes Heim beschreibt, ist das schon komisch, weil dieses Denken kaum der Realität entspricht.

Deshalb beschreibt in meinem Engel-Roman, an dem ich gerade arbeite, nicht die Heldin Jana ihr Eigenheim, sondern der Engel Tamael, als er das Haus betritt. Ihm nehmen wir eine solche genaue Hausbeschreibung ab. Wenn wir zum ersten Mal bei jemandem zu Gast sind, schauen wir uns ja auch genau um. Und so kann ich dir als Leser:in alle Infos zu dem Gebäude geben, die du brauchst.

Wer am meisten zu verlieren hat, gewinnt die Perspektive

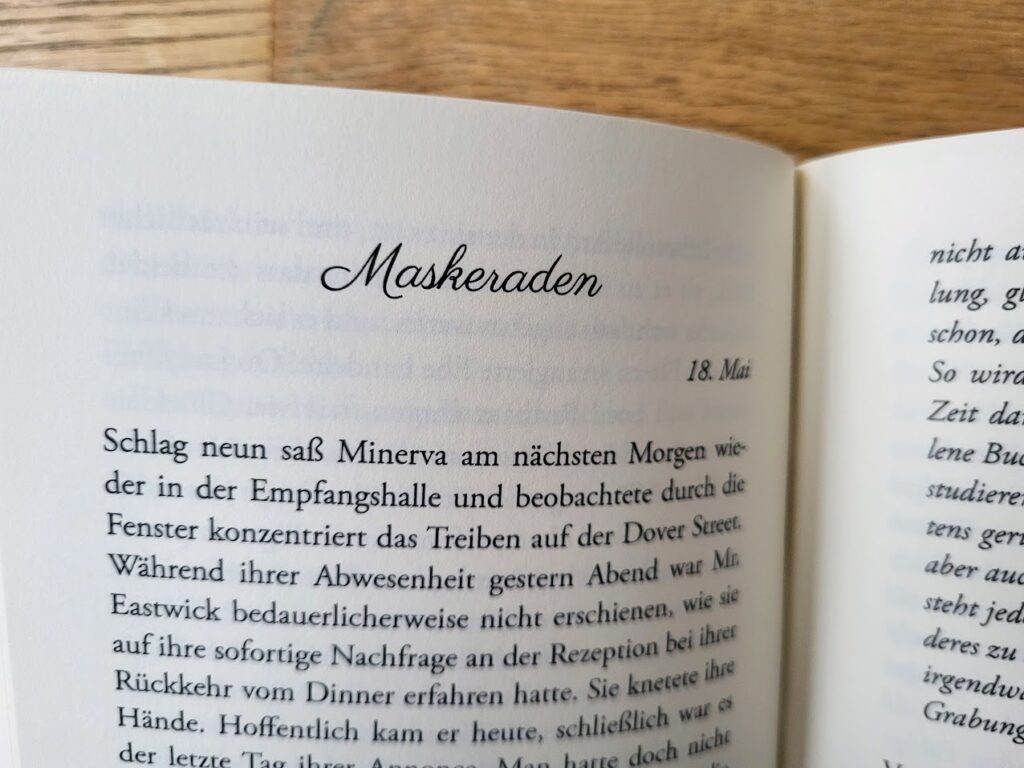

In „Keine Lady für den Ballsaal“ gibt es eine Szene, in der Minerva und Valerian sich auf einem Maskenball begegnen. Das Heikle an der Sache: Valerian hat Minerva bis jetzt seine wahre Identität verheimlicht. Sie glaubt immer noch, dass er ein einfacher Sekretär namens Algernon Eastwick ist (stattdessen ist er der einflussreiche Earl of Windham).

Ich hatte diese Ballszene aus Minervas Perspektive geschrieben, weil ich es interessant fand, wie sie sich über Algernons seltsames Verhalten wundert (der nämlich höllisch Angst hat, dass einer der Gäste ihn in Minervas Beisein mit seinem richtigen Namen anspricht – so eine Halbmaske kostümiert ja wirklich nicht so doll).

Zurück aus dem Lektorat war genau diese Szene rot markiert.

Anmerkung der Lektorin: Diese Szene ist gut, aber schreib sie in Valerians Sicht um, dann wird sie noch besser.

Da musste ich natürlich gleich fragen, warum.

Antwort: Weil er in diesem Moment mehr zu verlieren hat als Minerva.

Als Leser:in in seinem Kopf zu sein ist spannender, man leidet mehr mit ihm mit, wenn er immer wieder verzweifelt versucht, mit den aberwitzigsten Manövern seiner Enttarnung zu entgehen.

Also habe ich die Szene umgeschrieben und siehe da: im direkten Vergleich gewinnt die Version aus Valerians Sicht, weil wir in diesem Augenblick mit ihm stärker mitfühlen.

„Wie schreibt man die Perspektive des männlichen Helden, ohne dass es zu weiblich wirkt?“

Diese Frage hat mir eine Leserin auf Facebook gestellt. Ich nehme mal das Beispiel „sich ärgern“ aus meinen Regency-Büchern.

Eine Lady sollte keine Schimpfworte verwenden. Meine Lords hingegen dürfen herzhaft fluchen, wenn etwas nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen (und dafür sorge ich als Autorin unter Garantie 😉

Ich nutze also den Hintergrund der Figur (das, was sie aus ihrem Alltag & Erziehung kennt), um sie entsprechend handeln und denken zu lassen. Ein Regency-Held wird sich gedanklich eher weniger mit Stickmustern auseinandersetzen, weil es in seiner Lebenswelt nicht relevant ist. So denkt er vermutlich „Lady Julia sah heute Abend verdammt attraktiv aus“ und nicht unbedingt „der hauchfeine, roséfarbene Musselin-Stoff und die feine Brüsseler Spitze an den Säumen brachten Julias hervorragendes Aussehen noch besser zur Geltung“.

Aufpassen muss man natürlich, nicht zu stark mit Klischees zu arbeiten. Jeder Mensch – und auch Mann! – ist unterschiedlich und ich finde es für meine Romane interessant, wenn ein Mann sich für Themen interessiert oder darin auskennt, die von ihm aufgrund seiner „Rolle“ nicht erwartet werden. Das Gleiche gilt für meine Heldinnen – siehe Minerva 😉

Übrigens: Mein Halloween-Roman „Mit Kürbis, Katze und Skelett“ ist nur aus einer Perspektive geschrieben und die „Greystone Saga“ stellenweise sogar aus mehreren 🙂

Liest man als Autorin eigentlich die eigenen Romane?

Antwort: Ja. Zumindest ich 🙂

Allerdings nie die neuesten, das ist mir noch zu nah dran am Entstehungsprozess (der neben allem Vergnügen besonders am Ende durchaus anstrengend und arbeitsintensiv ist).

Aber meine „Altwerke“ lese ich sehr gerne – und auch immer mal wieder.

Meine Familie schüttelt dann immer den Kopf. „Du weißt doch ganz genau, was da drinnen steht.“

Stimmt. Trotzdem funktioniert’s genauso als wäre es ein „fremdes“ Buch: Ich tauche vollständig in die Geschichte ab und lese auch mal bis spät in die Nacht, weil ich es spannend finde.

Wie das sein kann?

Ich vermute, es ist das Gleiche, wie wenn man einen Film zum zweiten Mal schaut. Auch da kommt ja die Spannung wieder auf, obwohl man genau weiß, was geschehen wird.

Außerdem schreibe ich ja genau die Geschichte, die ich selbst gerne lesen möchte 😉

Bei meinen eigenen Büchern fällt mir allerdings auf, dass sich mein Schreibstil über die Jahre verändert hat. Aber das ist vermutlich ein natürlicher Weg. Ich unterrichte ja jetzt als Lehrerin auch anders als damals im Referendariat. Zudem versuche ich in beiden Tätigkeiten, mich weiterzuentwickeln.

Was sich über die Jahre aber nicht verändert hat, ist der „Geist“ meiner Geschichten.

Werte wie Freundschaft, Liebe, Zusammengehörigkeit und Harmonie sind mir einfach wichtig.

Interviews

Zeitungsbericht der Offenbach Post vom 16.10.2024

Beitrag bei RheinmainTV vom 7.9.2023

Zeitungsbericht der Offenbach-Post vom 11.8.2023

Zeitungsbericht der Offenbach-Post vom 14.05.2022

Zeitungsbericht der Offenbach-Post vom 17.10.2020

Zeitungsbericht der Stadtpost Rödermark vom 3.3.2016

Zeitungsartikel der Offenbach-Post vom 19.9.2014

Zeitungsartikel der Offenbach-Post vom 11.10.2013

Zeitungsartikel der Offenbach-Post über „Mit Schwert und Feder“

Auszeichnungen

Greystone Saga: Mit Schwert und Feder auf der Shortlist des autoren@Leipzig Awards der Leipziger Buchmesse 2013